Ранним утром 9 апреля 1940 года немецкая эскадра, возглавляемая тяжелым крейсером «Блюхер», медленно вползала в Осло-фьорд на юге Норвегии. Война еще не была объявлена, посол Третьего рейха только-только вручил правительству короля Хокона VII ультиматум о капитуляции. Норвежские артиллеристы с береговых батарей наблюдали, как корабли Кригсмарине приближаются к столице, когда их командир полковник Биргер Эриксен без какой-либо санкции сверху отдал приказ открыть огонь. «Мы действительно будем стрелять боевыми патронами?» — спросили его подчиненные и получили ответ: «Да, сегодня мы стреляем боевыми. И нас либо наградят, либо отдадут под суд».

Защитникам Осло удалось пустить ко дну «Блюхер», но это так и осталось единственной победой слабой и малочисленной норвежской армии: к июню страна была полностью занята силами вермахта. Однако в ходе последовавшей оккупации подданные короля Хокона в полной мере продемонстрировали захватчикам, что успешно противостоять врагу можно даже без оружия.

Война

Нападение гитлеровской армии на Норвегию легко просчитывалось с точки зрения самой логики войны, но для большинства жителей этой скандинавской страны оно стало полной неожиданностью. Норвегия провозгласила свой нейтралитет в 1905 году, сразу после того, как вышла из унии со Швецией, также нейтральной, и обрела полную независимость. В годы Первой мировой войны эта политика сохранялась, несмотря на давление Великобритании и действия немецких подводных лодок, потопивших едва ли не половину всех торговых судов, ходивших под норвежским флагом.

В начале Второй мировой и Лондон, и Берлин снова предприняли попытки втянуть скандинавов в конфликт, правда, каждая сторона действовала по-своему: англичане по дипломатическим каналам начали добиваться от правительства Хокона передачи в свое распоряжение судов норвежского торгового флота, тогда как немцы принялись топить британские корабли в территориальных водах Норвегии. Для нацистов контроль над норвежским побережьем означал не только обладание незамерзающим портами Заполярья, откуда в Третий рейх шли поставки шведской железной руды, но также выход на удобные позиции для подводных атак на Великобританию и коммуникации, связывавшие ее с Северной Америкой.

В свою очередь, если бы англичане обосновались в норвежских фьордах — а такие планы в Лондоне вынашивались, — немцы лишились бы доступа к Северному морю, оказавшись фактически запертыми на Балтике. Обстановку в Скандинавии в немалой степени обострила и Зимняя война, с началом которой союзники — Англия и Франция — начали рассматривать норвежскую территорию как удобный плацдарм для переброски подкреплений финской армии.

В итоге 1 марта 1940 года Адольф Гитлер утвердил план нападения на Норвегию и Данию под кодовым наименованием «Учения на Везере». Командующий Кригсмарине Эрих Редер, которому фюрер доверил реализацию этого плана, впоследствии оправдывался в своих мемуарах:

«Мы, немцы, были самым серьезным образом заинтересованы в продолжении норвежского нейтралитета и status quo. Однако у нас не было ни политических, ни экономических, ни военных средств для поддержания этого нейтралитета. Нам приходилось полагаться только на добрую волю норвежского правительства в деле поддержания в полной мере такого нейтралитета. К сожалению… Норвегия продемонстрировала, что она не обладает необходимой твердостью, чтобы противостоять британским покушениям на свой нейтралитет, и не намерена использовать свои вооруженные силы для предотвращения попыток его нарушения».

Адольф Гитлер и Эрих Редер, 1933 год. Фото: Shutterstock / Rex Features / Vida Press

Король

Планируя нападение на Норвегию, немцы рассчитывали, что часть местного населения, несмотря на явную англофилию правящих кругов, встретит их с распростертыми объятиями, — в этом их убеждал Видкун Квислинг, бывший министр обороны и дипломат, сотрудничавший в начале 1920-х с Фритьофом Нансеном во время организации гуманитарной помощи голодающим Поволжья. В 1933 году Квислинг был одним из основателей ультраправой партии Nasjonal Samling («Национальное единение»), став ее фёрером, то есть вождем, а стало быть, и коллегой Адольфа Гитлера.

До начала Второй мировой партия Квислинга дважды принимала участие в парламентских выборах, но результаты оказались для фёрера удручающими: всего 2,3 и 1,8 процента голосов, соответственно, и ни одного места в стортинге (парламенте).

Норвежцы оказались невосприимчивы к тезисам, которые постулировались «Национальным единением» и сильно перекликались с идеологией немецких нацистов и итальянских фашистов.

Министр иностранных дел Норвегии (1935–1941) Хальвдан Кот писал в те годы:

«[Норвежцы] были абсолютно враждебно настроены по отношению к нацистской идеологии тирании, направленной на подавление всех форм демократии и свободы. Они всем сердцем ненавидели те жестокости, которые творились во имя национализма».

Несмотря на то что предвоенная Норвегия отдавала предпочтение партиям социал-демократического толка (в парламенте с 1927 года доминировала Норвежская рабочая партия), центральной политической фигурой, вокруг которой объединялись жители страны, был всё же король. Когда в 1905 году датский принц Кристиан Фредерик Карл Георг Вальдемар Аксель из династии Глюксбургов был приглашен стортингом на норвежский престол, он взял себе древнескандинавское имя Хокон, которое не использовалось местными монархами более 500 лет. Однако расположил к себе король поданных не только этим жестом — он всегда с предельным уважением относился к норвежской конституции, не вмешивался в деятельность исполнительной власти, а когда в 1927 году консерваторы в парламенте пытались надавить на него, чтобы он не назначал представителя Рабочей партии главой правительства, дескать, лейбористы — это те же революционеры-марксисты, Хокон ответил: «Я ведь король и коммунистов тоже».

В отличие от своего сына Улафа (будущего короля Улафа V), который гораздо большую угрозу для Норвегии видел в Советском Союзе и допускал возможность договоренностей с немцами, Хокон в отношении нацистов был настроен категорически. «Державы Оси, — говорил он в 1943 году, — противостоят всем принципам христианства». С точки зрения короля, «новый мировой порядок», провозглашенный Гитлером и его союзниками, строился на «беспрецедентной для мировой истории ненависти и жестокости». Даже если допустить, что к таким выводам Хокон пришел, уже находясь в эмиграции в Англии, в апреле 1940 года он проявил завидное хладнокровие и упорство, когда наотрез отказался выполнить требование Гитлера назначить премьер-министром Видкуна Квислинга. Тот сразу после занятия немцами Осло, выступая по местному радио, уже объявил себя главой правительства. Хокон заявил, что он скорее отречется от престола, чем признает полномочия Квислинга:

«Я не могу принять требования Германии. Это противоречило бы всему, что я считал своим долгом исполнять как король Норвегии с тех пор, как прибыл в эту страну почти тридцать пять лет назад».

Король Хокон VII и кронпринц Улаф приветствуют медсестёр центра реабилитации для норвежских солдат во время изгнания в Великобритании, после оккупации Норвегии немецкими войсками, приблизительно 1940 год. Фото: akg-images / Scanpix / LETA

Легитимный кабинет министров полностью поддержал короля — таким образом, вопрос о каком-либо мирном разрешении конфликта с Германией оказался исчерпан. Хокон и вся королевская семья находились в Норвегии до 7 июня 1940 года. Им, как и законному правительству, пришлось эвакуироваться в Лондон, но только после того, как Англия и Франция, куда тоже вторглись нацисты, вывели свои контингенты и судьба всей скандинавской кампании была окончательно решена. 10 июня норвежская армия капитулировала, и началась пятилетняя оккупация.

Оккупация

Описывая первые дни боевых действий против нацистов, участник сопротивления и будущий глава Норвежского полярного института Торе Гьельсвик позже писал:

«Парализующий, почти нереальный кошмар; в течение нескольких часов были взяты наша столица и основные города страны, вместе со всеми важными аэродромами, береговыми укреплениями и запасами оружия. Сопротивление… было импровизированным, а поражение — неизбежным».

Оккупируя Норвегию, нацисты вовсе не собирались полностью инкорпорировать ее в состав Третьего рейха — здесь была создана местная коллаборационистская администрация (до 1942 года — Государственный совет, после — Национальное правительство во главе с Квислингом), над которым стоял рейхскомиссар Йозеф Тербовен, подчинявшийся непосредственно Гитлеру. Параллельно с гражданской администрацией существовало и военное командование, представленное всеми тремя родами войск.

Напутствуя Тербовена на новую должность, Гитлер заявил:

«Самое большое удовольствие, которое вы мне можете доставить, — это завоевать дружбу норвежского народа!»

И вряд ли фюрер лукавил: с точки зрения нацистских идеологов, «нордические» норвежцы были как минимум равны немцам, а то и превосходили их по чистоте крови (но не по культурному багажу). В Берлине рассчитывали создать из Норвегии «образцовое арийское общество», и вместо массовых репрессий, с которыми так или иначе столкнулись жители прочих оккупированных нацистами стран, здесь немцы старались проводить политику умиротворения, склоняя местных жителей на свою сторону пропагандой и реализацией множества амбициозных архитектурных и инфраструктурных проектов. Архитекторы Третьего рейха под предводительством Альберта Шпеера взялись, в частности, за реконструкцию всех 23 норвежских городов, пострадавших во время немецкого вторжения. Норвегия также стала единственной, помимо Германии, страной, где в рамках программы Lebensborn («Исток жизни»), направленной на воспитание «арийских» детей, были открыты дома ребенка.

Впрочем, несмотря на намерение руководства Третьего рейха оставить норвежцам какую-то толику самостоятельности, Йозеф Тербовен с самого начала повел себя как полновластный хозяин оккупированной страны. На все руководящие должности в местной администрации он поставил своих назначенцев, под диктовку рейхскомиссара были изданы прокламации о свержении короля Хокона VII, объявлении вне закона правительства в изгнании, роспуске стортинга и запрете всех политических партий, кроме «Национального единения» Видкуна Квислинга.

Видкун Квислинг и Йозеф Тербовен инспектируют подразделение «Хирд» — военизированное крыло норвежской фашистской партии «Национальное единство» — во время нацистской оккупации Норвегии. Фото: WS Collection / Alamy / Vida Press

Эрих Редер, к слову, называвший политику оккупационной администрации в Норвегии одной из причин своей отставки с поста командующего Кригсмарине в 1943 году, писал:

«Я использовал всякую возможность убедить Гитлера исправить ошибки Тербовена. Люди, родная страна которых насильственно оккупирована, никогда не простят этого, но, по крайней мере, их негодование смягчится, когда они увидят, что ограничения их свободы и независимости сохраняются на минимальном по военным временам уровне, что на их честь и достоинство не покушаются и что их будущему как нации ничто не угрожает».

К словам немецкого флотоводца можно относиться по-разному, но в одном Редер оказался прав: вторжение оккупантов во все сферы норвежской жизни, в том числе перестройка политической системы, вызвало к жизни волну сопротивления. Норвежцы отторгли новые порядки, пусть нацисты с коллаборантами и старались действовать предельно аккуратно. Во всяком случае, в первые месяцы оккупации, если сравнивать их политику в Норвегии с тем, что они творили в СССР, Польше и на Балканах. Ко всему прочему, если даже идеология местных ультраправых в лице Квислинга и его партии оказалась чужда потомкам викингов, то с чего бы им было принимать концепции, привнесенные извне на остриях штыков?

Скрепки

Мирное сопротивление нацификации (в Норвегии действовали и партизаны, и подпольщики, и группы английских диверсантов) на первых порах развивалось спонтанно. И поскольку ни единой организации, ни формальных лидеров у местных жителей не было, они сплотились вокруг главного морального авторитета нации — короля Хокона. После того как монарх в ответ на призыв оккупантов отречься от престола заявил по радио из Лондона о намерении продолжить борьбу и призвал к этому своих соотечественников, его слова были напечатаны, размножены и распространены по всей стране.

Каждый уважающий себя норвежец счел своим долгом украсить одежду какой-либо деталью — пуговицей, запонкой или брошью — с монограммой Хокона «H7».

Разумеется, оккупанты считали этот демарш, и королевская символика была официально запрещена, ведь с точки зрения нацистов и коллаборантов такое проявление верноподданнических чувств по отношению к монарху было равносильно подрывной деятельности.

Но норвежцев это не остановило: монограммой короля украсились заборы, стены домов, опоры мостов. А для одежды были выбраны другие символы единства нации и сопротивления оккупантам. Например, обычная канцелярская скрепка, изгибы которой чем-то напоминали первую букву имени Хокона. Тем более именно норвежский инженер Юхан Волер в конце XIX века запатентовал первую скрепку. Пусть и в не самом ее удачном варианте.

Сначала скрепку в качестве замены H7 стали цеплять к лацканам пиджаков студенты университета в Осло, а потом эта мода распространилась на всю страну. Если ты носил скрепку — значит, ты был против Гитлера и его шайки.

Граффити на стене с монограммой H7, Норвегия. Фото: Bridgeman Images / Vida Press

Поскольку Хокону и законному правительству было всё же не с руки с берегов Темзы организовывать норвежцев, те со временем создали собственные структуры, взявшие на себя функции координационных центров сопротивления. Одним из них стал основанный в июне 1941 года «Круг», или «Круг Гримелунд» (Grimelundskretsen), получивший название в честь фермы под Осло, где его участники провели первые встречи. В состав этой структуры вошли лидеры профсоюзов, судьи Верховного суда, политики, журналисты, финансисты и прочие представители элиты. «Круг» начал выполнять роль посредника между королем, правительством в изгнании и норвежским народом. При этом собственно организационной деятельностью на местах занимался Координационный комитет (Koordinasjonskomiteen, или КК) под руководством генерального секретаря Оле Якоба Мальма, врача по профессии, начавший действовать ближе к концу 1941 года.

«Круг» и Координационный комитет объединялись в так называемый «Сиворг» (сокращение от sivil organisasjon, то есть «гражданская организация»), который, в свою очередь, на пару с «Милорг» (то есть militær organisasjon) и формировал единый фронт сопротивления оккупантам. При этом руководство последнего организационно оформилось только ближе к концу войны — в самом начале 1945 года. Основная же работа велась посредством окружных комитетов, имевших довольно рыхлую структуру, постоянно распускавшихся и создававшихся заново в зависимости от обстоятельств. Тем не менее в каждом таком комитете всегда имелись люди, отвечавшие за связь с лидерами «Сиворг», вооруженными группировками подпольщиков, нелегальной прессой, церковью и полицией.

Помимо информирования населения о предстоящих акциях протеста и распространения паролей, комитеты занимались также переправкой беженцев за пределы страны, оказывали поддержку семьям тех норвежцев, кто оказался в нацистских застенках, находили помещения и вербовали сотрудников для издания подпольных газет. Пресса, со своей стороны, стала едва ли не главным цементирующим звеном всего сопротивления.

Газеты

Первые подпольные газеты появились в Норвегии еще в октябре 1940 года, однако до августа 1941-го основную информацию извне жители получали напрямую из Англии и Швеции: почти в каждой семье имелся приемник, с помощью которого можно было ловить программы BBC или передачи из соседней страны. Такое положение вскоре надоело нацистам: они прошлись по домам и конфисковали у населения 470 тысяч приемников. Конечно, часть устройств удалось утаить, так что первые подпольные издания были своего рода «радиогазетами» и содержали лишь распечатки новостных выпусков BBC. Только потом в них стали появляться редакционные материалы антифашистского характера.

Одной из первых таких газет стало издание, выпуск которого организовали сотрудники банка в городе Мандал на самом юге Норвегии. В хранилищах банка было удобно прятать радиоприемники, так что финансисты были в курсе всех новостей из внешнего мира. Издание газеты продолжалось до февраля 1942 года, когда стапо — норвежский аналог гестапо — прикрыло лавочку и арестовало по этому делу 30 человек, половина из которых были сотрудниками банка. Некоторых арестованных через год отпустили на свободу, однако четверо, в том числе и управляющий банком Давид Фогт, погибли в заключении.

Всего во время оккупации в Норвегии выходило около 300 подпольных газет. И это в стране с трехмиллионным населением.

Печать и распространение запрещенных изданий, с точки зрения норвежских историков, были идеальной формой неповиновения. Они имели не только практический смысл, но и символическое значение: создатели, распространители и аудитория газеты становились как бы единым целым в своем неприятии режима.

Немецкий часовой охраняет переправу в деревне в Норвегии, 31 августа 1942 года. Фото: AP Photo / Scanpix / LETA

Олаф Ристе и Берит Неклебю в своей книге «Норвегия 1940–1945. Движение Сопротивления» (Riste, Olav and Berit Nökleby. Norway 1940–45: The Resistance Movement) пишут:

«Помимо того, что подпольная пресса предлагала желанное противоядие от грубой нацистской пропаганды, она также обеспечивала коммуникацию по всему патриотическому фронту. Ведь норвежцы по своей природе едва ли были большими героями или антифашистами, чем любая другая нация, но благодаря мужеству и лидерству немногих, а также средствам, с помощью которых эти люди могли достучаться до большинства, было обеспечено единство, необходимое для того, чтобы пройти это испытание».

Самыми влиятельными подпольными газетами были Bulletinen («Бюллетень»), через который лидеры сопротивления обращались к своим единомышленникам, и Vi vil oss et land («Мы хотим свою страну» — цитата из стихотворения норвежского поэта конца XIX века Пера Сивле), уделявшая основное внимание освещению акций протеста. На ее страницах борьба за свободу Норвегии приравнивалась к праву на жизнь. В 1942 году газета опубликовала давшее ей название стихотворение Сивле целиком, подписав его именем автора. И тогда нацисты объявили поэта в розыск несмотря на то, что он скончался еще в 1904 году.

С помощью подпольной прессы по всей стране разошлись и тезисы, которые уже упоминавшийся Хальвдан Кот назвал «Десятью заповедями» норвежского Сопротивления. В их числе, помимо прочего, было названо служение королю, ненависть к оккупантам и предателям и необходимость всеми силами приближать победу над Германией, без чего освобождение невозможно.

Граждане

Гражданское сопротивление новому нацистскому порядку разворачивалось как бы в двух плоскостях: часть акций была абсолютно спонтанной и затрагивала лишь некоторые сферы общества и институты государства, другие планировались заранее и могли охватывать почти все слои населения.

Когда в ноябре 1940 года подконтрольное нацистам Министерство юстиции объявило, что судебные заседатели больше не выбираются, а назначаются и увольняются властями, Верховный суд страны признал этот порядок незаконным. Рейхскомиссар Тербовен был в ярости, он запретил Верховному суду проверять распоряжения государственных учреждений, а председателя суда велел отправить под арест.

В ответ все как один члены Верховного суда подали в отставку, уведомив власти, что в таких условиях они не могут выполнять свой долг. К своей работе суд вернулся только после освобождения страны.

Из 14 тысяч норвежских учителей 12 тысяч отказались участвовать в каких-либо мероприятиях по насаждению нацистской идеологии среди молодежи — партия Квислинга намеревалась охватить этой работой всех детей в возрасте от десяти лет. В своих «объяснительных» учителя писали:

«Я считаю для себя невозможным принимать участие в воспитании норвежской молодежи в соответствии с линией, предписанной… “Национальным единением”… Я буду верен своему призванию учителя и своей совести».

Одновременно родители учеников отправили от 200 до 300 тысяч писем протеста в адрес Министерства церкви и образования. В ответ власти пригрозили вообще закрыть школы и лишить преподавателей зарплат, но это не возымело действия. И хотя в дальнейшем под арест попали более 1100 учителей, половина из которых отправились на принудительные работы в Заполярье, оккупантам и их приспешникам из партии Квислинга пришлось отказаться от переформатирования школьного образования на нацистский лад.

Не менее солидарно против гитлеровцев выступила и лютеранская Церковь Норвегии, прихожанами которой на начало Второй мировой были 96 процентов жителей страны. Эйвинд Бергграв, местный епископ, и вовсе выступил в качестве одного из лидеров Сопротивления, разъезжая по стране с лекциями, в которых утверждал, что созданное нацистами государство выступает на стороне сатаны, следовательно, ни паства, ни тем более священники не обязаны ему подчиняться.

После того как люди Квислинга начали вмешиваться в вопросы церкви, в частности, изменив официальные религиозные писания и включив в них фашистские концепции, 645 из 699 местных лютеранских священников подали в отставку. За ними последовала и паства, так что пронацистски настроенное духовенство проповедовало в пустых храмах.

Люди на площади перед кафедральным собором в Осло, Норвегия, апрель 1942 года. Фото: WS Collection / Alamy / Vida Press

Кульминацией церковного протеста стала пасха 1942 года. В общей сложности почти 90 процентов священников Норвегии закрыли свои церкви и отказались от службы. При этом каждый четвертый из них был потом по настоянию властей изгнан из епархии, вызван на допрос или арестован. Бергграв также оказался под арестом в апреле 1942 года. Его на три года изолировали в отдаленной хижине, запрещая видеться с посетителями и постоянно меняя охранников, чтобы «его навязчивое христианство не развратило их».

Провалились попытки нацистов навести свои порядки и в норвежском спорте. Как только оккупационные власти решили взяться за организацию спортивных мероприятий, все норвежские клубы и команды объявили забастовку, которая продолжалась вплоть до капитуляции Германии в 1945 году.

Аналогичным образом поступили и деятели культуры. Когда коллаборационистское правительство обязало норвежских артистов театра и кино зачитывать по радио новости оккупационной администрации, участвовать в официальных праздниках и нацистских постановках, семеро актеров бойкотировали это распоряжение. В ответ власти запретили им заниматься профессиональной деятельностью, но коллег поддержали другие актеры: пять театров в Осло объявили забастовку. Позже к ним присоединились театры в Бергене и Тронхейме. Протест охватил всё актерское сообщество — многих артистов немцы, приравнявшие демарш работников сцены к вооруженному восстанию, отправили под арест, а затем в концлагерь. Генри Гледича, директора театра «Трёнделаг» в Тронхейме, оккупанты расстреляли вместе с девятью другими норвежцами.

Большинство театров Квислингу всё же удалось нацифицировать, но публика подвергла их тотальному бойкоту, а вот приказ о принудительной работе на радио был отменен.

Ледяной фронт

Пожалуй, самым впечатляющей акцией норвежцев во время оккупации — если вообще можно назвать акцией линию поведения, выбранную всем народом, — стал так называемый «ледяной фронт», то есть любое возможное игнорирование оккупантов и им сочувствующих. Этот фронт четко отделил немецких и местных нацистов от «правильных» норвежцев.

Так, в транспорте или в присутственных местах норвежцы вставали или пересаживались, если рядом оказывались нацисты. Это так бесило последних, что они запретили стоять в автобусах, если имелись свободные места. Любые общественные мероприятия, организованные оккупационными властями, бойкотировались. Публичные выступления пронемецких ораторов прерывались свистом. Бойкоту подверглись и кинотеатры, в которых показывали немецкие фильмы.

Норвежцы отказывались говорить по-немецки, хотя многие прекрасно знали этот язык; а если, например, кто-либо из немцев спрашивал у них дорогу, то его отправляли по неверному маршруту.

Такое сопротивление оккупации снижало шансы попасть в подвалы стапо, но избежать ареста получалось далеко не у всех. В мае 1942 года кассир на железнодорожной станции Рёйкен был арестован за то, что не пожелал «всего доброго» члену местной ячейки «Национального единения». А в Тронхейме судью апелляционного суда арестовали лишь за то, что он, будучи вызванным в офис стапо, заметил: «Что-то мне не нравится эта контора».

Некоторые примеры демонстрации норвежцами своего отношения к оккупантам стали притчей во языцех. Так, учительница начальных классов Каролина Мо из-под Гримстада после прихода немцев взялась вышивать большое полотно и заявила всем, что будет продолжать работу, пока не закончится война. К концу войны соседи и знакомые то и дело донимали ее вопросами, когда же она, наконец, закончит свой труд. По легенде, полотно было использовано только один раз — в тот день, когда до Гримстада дошла весть о смерти Гитлера.

В целом норвежский «ледяной фронт» не только демонстрировал новой власти антагонизм ее отношений с народом, он показывал и самим норвежцам, что в своей позиции они едины, и таких, как они, большинство. Ведь в действительности оккупационный режим поддерживали не более десяти процентов населения страны.

Как говорил редактор одной из подпольных норвежских газет того времени, «мы не должны провоцировать нацистов, но мы должны полностью воздерживаться от любых сношений с ними и дать им почувствовать, что они находятся вне нашего общества».

Смех

Когда других способов проявить свое отношение к властям не оставалось, на помощь приходил юмор. Ведь страх оказаться в одиночестве был одним из главных союзников нацистов, а шутки помогали смягчить этот страх, создавая чувство причастности к сопротивлению. Анекдоты, главными героями в которых были немцы, сам Гитлер или его верный норвежский последователь Квислинг, моментально расходились по стране.

Вот один из примеров такого народного творчества. Чиновник вешает портрет Гитлера на стене в правительственном учреждении и, повесив, спрашивает у уборщицы, ровно ли висит картина. «Я занимаюсь только той грязью, что на полу», — отвечает уборщица.

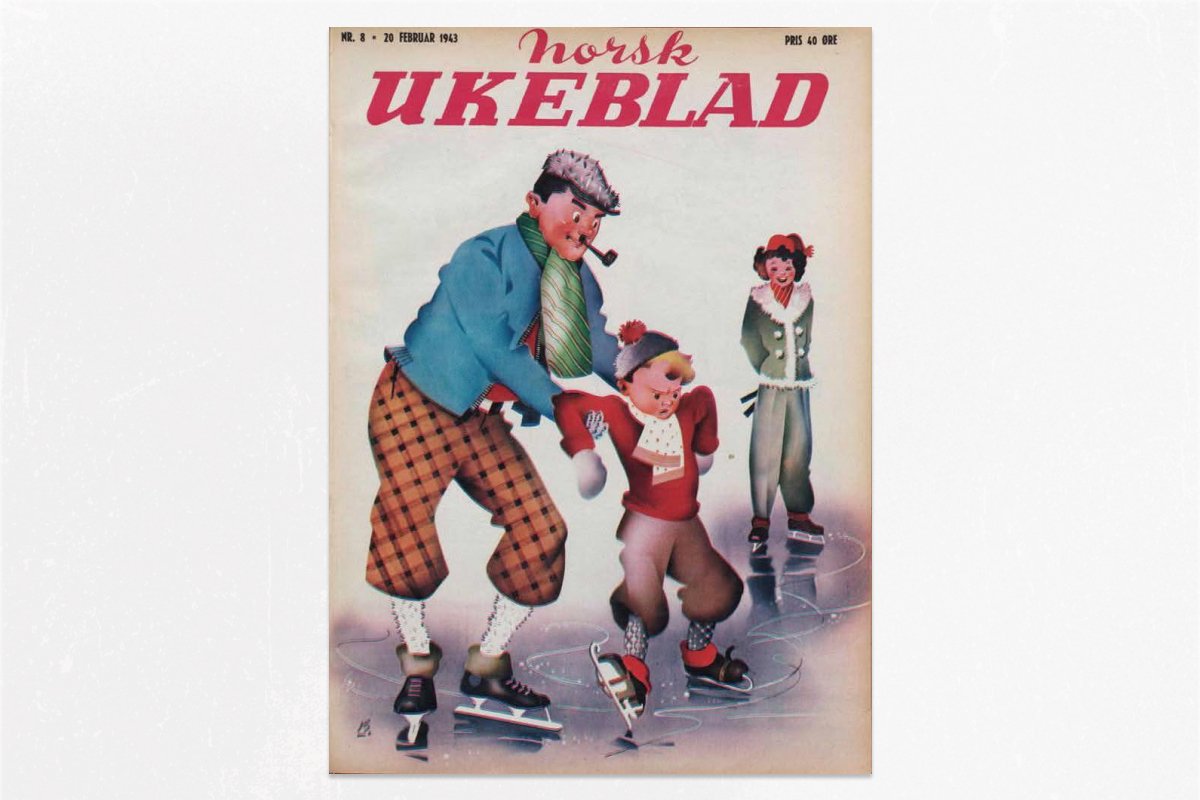

В феврале 1943 года в Норвегии широкую известность получил рисунок, опубликованный в семейном еженедельнике Norsk Ukeblad (Norwegian Weekly Magazine).

Обложка еженедельника Norsk Ukeblad, февраль 1943 года. Фото: snl.no

На нем был изображен нетвердо стоящий на коньках мальчик, которого поддерживает под руки взрослый мужчина с усами Адольфа Гитлера. В рисунке рассмотрели карикатуру на попытку фюрера удержать на плаву правительство Квислинга. Автор изображения — известный норвежский иллюстратор Гуннар Братли — был отправлен сначала в тюрьму, а потом в концлагерь.

На другой популярной карикатуре того времени, за авторством Анны Евы Бергман, мальчик в традиционной красной вязаной шапочке с помпоном мочится на эмблему партии Квислинга «Национальное единение».

Карикатура Анны Евы Бергман (PD)

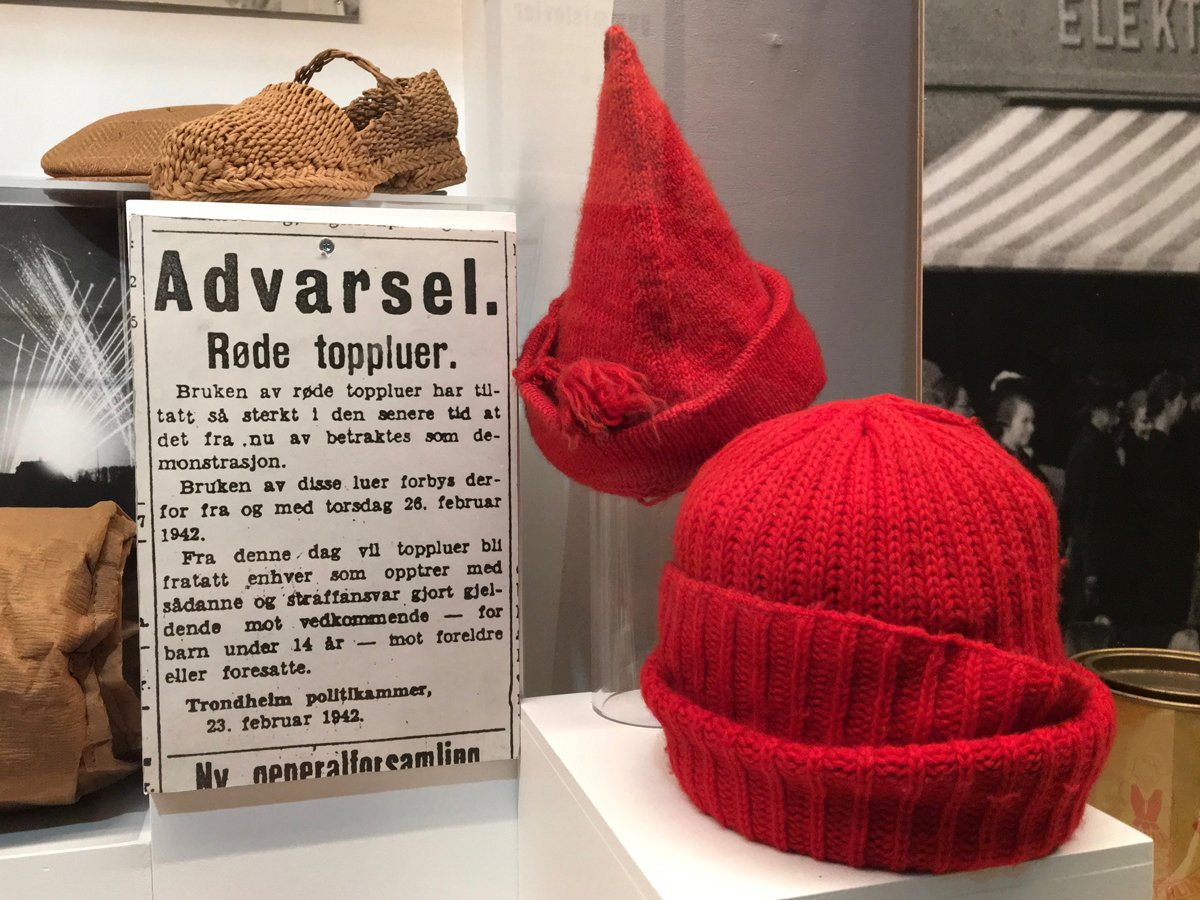

Кстати, о шапочках. Наряду со скрепкой они стали отличительным внешним признаком тех, кто выражал свой протест против оккупации. Бывало, если норвежца задерживали в такой шапке, то сам головной убор конфисковывали, а его владельца штрафовали. Некоторых даже арестовывали на месяц.

Вот, например, объявление, которое опубликовало в газете отделение полиции Тронхейма в феврале 1942 года: «Ношение красных шапок в последнее время приобрело такие масштабы, что теперь оно будет рассматриваться как демонстрация. Те, кто носит такие шляпы, будут наказаны, а в тех случаях, когда в подобных головных уборах будут задержаны дети младше 14 лет, к ответственности привлекут их опекунов».

Красные шапочки и объявление о запрете на выставке Норвежского музея сопротивления Второй мировой войны в крепости Акерсхус, Осло, Норвегия, 30 ноября 2017 года. Фото: Wolfmann / Wikimedia (CC BY-SA 4.0)

На день рождения короля норвежцы цепляли к лацканам пиджаков цветы вереска — национального символа страны. В некоторых случаях это могли быть веточки душистого горошка. Почему горошка? Просто в норвежском языке слово «erter» («горох») созвучно с «erte» («дразнить»). То есть таким образом подданные Хокона VII дразнили немецких оккупантов и их приспешников. А заодно и сигнализировали друг другу о принадлежности к фронде.

Впрочем, массовый протест выражался не только во внешнем виде. 9 апреля 1941 года, в ознаменование первой годовщины немецкого вторжения, норвежцы провели общенациональную акцию: в полдень на полчаса страна буквально замерла: встал транспорт, замолкли телефоны, опустели магазины и рестораны. На улицах не было ни одной живой души. Кроме, разумеется, немецких патрулей. В этот день норвежцы соблюдали траур — вызывающе, так, чтобы дошло до каждого оккупанта и коллаборациониста.

Стенка

Конечно, войну с нацистской Германией выиграли не те норвежцы, которые сочиняли анекдоты про Гитлера, рисовали карикатуры, носили на лацканах скрепки, отказывались общаться с немцами и слушали британские радиостанции. И даже не те, кого кидали за решетку и отправляли в концлагеря. Но их заслуга как минимум в том, что нацизм в Норвегии так и не прижился, несмотря на титанические усилия немцев и почти десятикратное увеличение количества членов «Национального единения». Фамилия же Видкуна Квислинга и вовсе стала синонимом слов «предатель» и «коллаборационист». После войны этого господина поставили к стенке.

Король Хокон VII после возвращения в Норвегию, 7 июня 1945 года. Фото: TopFoto / Scanpix / LETA

Делайте «Новую» вместе с нами!

В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.

Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]

Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».